| ���H���i�z�V�j�̎��� | ||

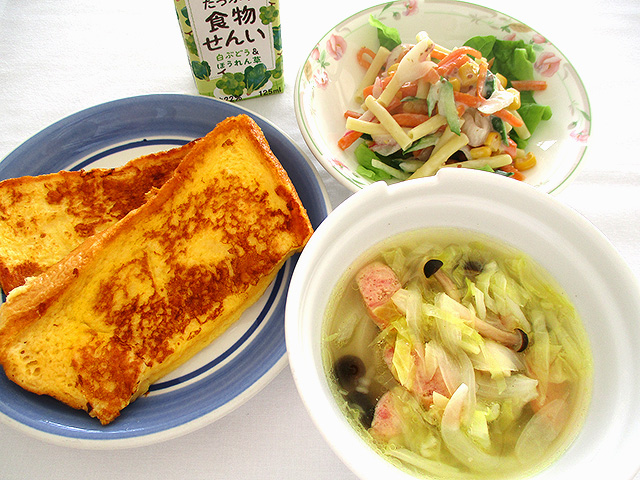

| ���H | 7�F30 | 〜 |

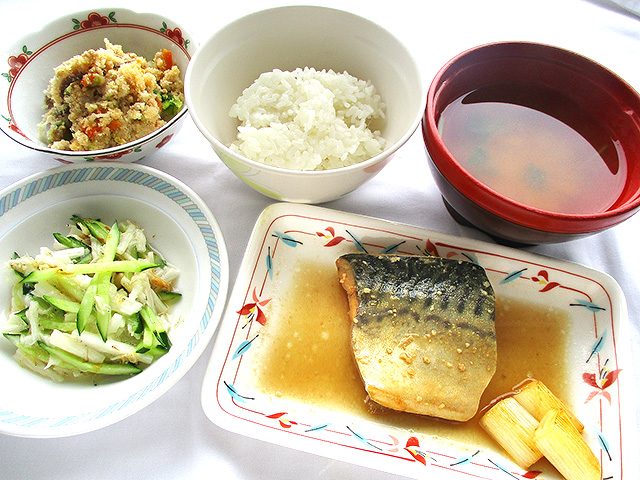

| ���H | 11�F45 | 〜 |

| ����i�Y��̕��j | 15�F00 | |

| �[�H | 17�F45 | 〜 |

| �� | ���͂�́A���āA�����āA���Ă��g���Ă��܂��B |

| �� | �Y��̕��ɂ́A�Ηj�������j���̒��H�Ɂu���j���P�v�����y���݂��������܂��B |

| �� | �q����A���H�����I���܂�����A�����߂Ƀ��E���W�̔z�V�Ԃ։��P�����肢���܂��B�i�[�H��19���܂łɂ��肢���܂��j��t�̎w���ɂ����Â̕K�v�ȕ��͉��P�֎f���܂��B |

| �� | �����̕K�v�ȕ��͂��\���t�����������B�i�~�[�@����20�ԁj |

| �� | �\���Ȃ����j���[��ύX����ꍇ���������܂��B |

| �f���� | �� | �� | �� | �� | �� | �y | |

| �� �O |

�X:�O�O �� �P�Q:�R�O |

�� �� |

�� �� |

�� �� |

�� �� |

�� �� |

�� �� |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� |

�P�T:�O�O �� �P�W:�O�O |

�� �� |

�� �� |

�� | �� �� |

||